有一位圈内学者就曾透露,自己二三十年以前用的观测设备就是用国内2米望远镜做的★★★,如今竟还有很多学生还是还在用这一望远镜★★★。

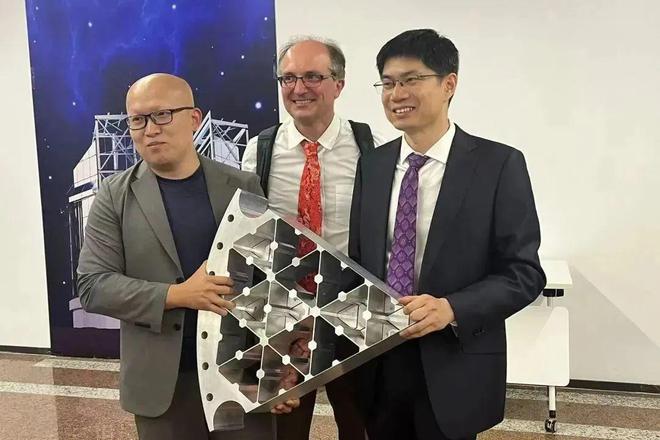

▲图:蔡峥(右)与瑞士洛桑联邦理工学院天文与空间科学系主任 Jean-Paul Kneib 教授(中)★,MUST焦面系统负责人、清华大学天文系副教授黄崧(左)共同见证MUST焦面支撑组件的首件设计样品成功研制★★★。

想象着不久的将来,MUST的圆顶有望将闪耀在4350米海拔的中国山峰上。到时,中国也有望能够将与国际最前沿的差距缩小至三四十年左右。这对每一座参与过这个项目的城市、团队,都将成为一种荣耀★。

但这也意味着,MUST项目,几乎是一个在技术和科学上对标Spec-S5的科学项目★。而在同时期,中国已率先进入了细致设计和建造阶段★★。

对江阴而言,这是个机遇。江阴虽然过去制造业实力强悍★,但在大科学装置方面却是空白★★★。

这件事给了蔡峥领导MUST项目走下去的信心★★,也带来了更强的压力与责任感。

这件事也成为蔡峥归国的契机。得知蔡峥有意愿回国后,清华天文系主任毛淑德借去美国开会的机会,特意前往加州拜访蔡峥的家,与他的妻女一起吃饭★,邀请他去清华任教。

基于这次珍贵的观测资料★,法国天文学家首次算出了地日距离★。人们据此,又推算出了各种天体到地球的距离。

没有好的设备,一手数据出不来,也很难产生非常原创的成果,这对研究而言,几乎是致命的。

青海是MUST的终点,这也很好理解,在青海冷湖的塞什腾山,整个欧亚大陆上最澄澈的星空就在那儿,等着中国去观测。

2018年6月下旬,在广东有一个朋友介绍蔡峥跟一个做房地产的老板吃饭。席间,陈先生问起很多和天文有关的问题,比如研究天文有没有什么有意思的事★★,宇宙有多大,还有没有未知的东西。 蔡峥就跟他说,现在有一个参数空间,如果我们能填补的话还是挺有趣的,能够让中国一下子站得比较高一点★★,跟世界互补★★★,当然要做起来会比较难。 没想到吃完饭★★,那个老板就问,蔡老师你看我能不能参与这个事,我给你一点小小的帮助,支持1个亿左右。 当时蔡峥身边很多人都以为他遇到了骗子★,结果这么多年★★★,对方分步付款,钱都陆续到账了★。

回国后,蔡峥正式入职清华大学天文系,马上就投入到MUST建设项目当中,计划用3-5年时间★★,在国内建设并部署国际首台第五阶段光谱巡天望远镜。

18年来一直挂靠物理系,实质进行星系宇宙学、天体物理学等天文学相关研究的清华大学天体物理中心★★,终于正式独立★★★,成为★★★“清华大学天文系”。

因为金星凌日的观测对日地距离测定有着重要意义。如果这两次测不到★★★,就得再等121年才能测,机不可失。

其中★,两台口径10米的KeckⅠ和KeckⅡ组成的凯克望远镜★,是世界上最大的光学望远镜之一★★,让美国在近十年得了两个诺贝尔物理学奖★★★:2011年发现宇宙加速膨胀,2020年发现银河系中心超大质量黑洞。

即便是蔡峥这样身处国外的研究人才,使用国外的顶尖望远镜的时间也很宝贵★★★,需要和同行竞争使用权★★。

在美国做研究将近10年,蔡峥在早期星系宇宙学领域取得了重大进展。2016年,凭着攻读博士学位期间关于宇宙早期大尺度结构和宇宙早期最亮的星云的研究,蔡峥被NASA授予“哈勃学者★★”称号。

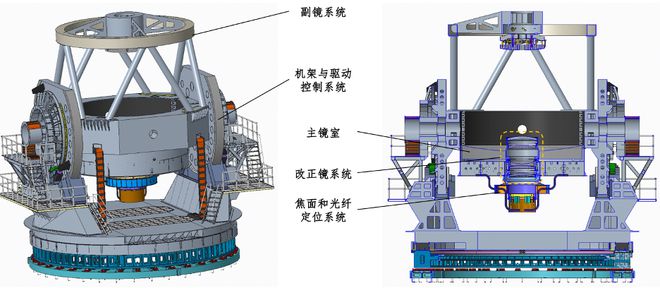

这个望远镜口径预计将达6★.5米,可同时观测至少2万个天体的中高分辨率光谱,光谱分辨率≥2000★,光谱覆盖从0.36–1.0微米,相比目前世界上最高性能望远镜,MUST在巡天综合能力上有10倍以上的提高。

天文学已进入全波段的阶段,射电领域,中国已经有了世界上最大的单体射电望远镜FAST;但在光学天文领域★,我们的落后不是一点半点。

因为国内没有大型光学红外望远镜★,国内的天文学研究者很多都只能先依赖2米级望远镜进行观测初选,再利用国外中大型光学红外望远镜后续观测发现。

蔡峥的爷爷蔡英是无锡梅村人★★★,他和夫人钱佩轩女士都是亲历长津湖战役的英雄★★★,蔡峥出国留学临行前,爷爷就反复叮嘱,学习到先进的知识后★,一定要回来建设祖国。

所有技术的突破都不是一蹴而就★。在被问及建设MUST望远镜有多难这个问题时★★,在阐述了很多专业理论知识后★★★,蔡峥做过一个总结:

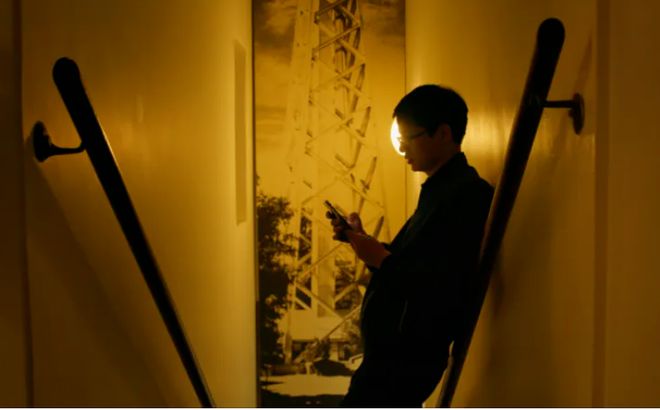

这时★★,我想起清华大学拍摄的以蔡峥为主角之一的纪录片中,有这样触动人心弦的一幕:

这一次,南京、江阴★★、青海,构成了MUST的重要三站★。青海是梦想落成的地方,江阴是实现梦想的地方,南京则是让一切成为可能的地方。

如此重要的一个项目★,选址是非常苛刻的。江阴成为MUST项目研发与生产制造基地,有几大重要因素:

到了现在★,在夏威夷的莫纳卡亚山顶,海拔4000多米的火山上,著名的莫纳克亚天文台成为专业天文学家的观测圣地。目前世界上口径超过8米的大型光学望远镜中★★,有四台位于莫纳克亚天文台。

[3] 《科幻奇点 蔡峥★★★:太阳或许会爆炸,人类逃不出银河系★★,但我还是想做点事》

2018年,蔡峥团队想要使用国际最大亚毫米波望远镜阿尔玛阵列(ALMA),是在经过与全球科学家“竞标★”后才抢到了使用权,且观测时间只有有限的30小时★。

国际上光8-10米口径的光学红外望远镜就有14台,还有3台30米级的巨型望远镜★★。

1★、江阴是中国制造业第一县,其制造业实力毋庸置疑★★,产业集聚度高、门类齐全,这一点也是MUST项目组看中江阴的重要因素★★★。 2、江阴在优质的产业基础之外★★,还有一个因素非常对MUST项目的胃口,那就是得天独厚的水运条件。要知道,巡天望远镜的配件都比较大,而江阴有长江和京杭大运河两条“黄金水道”,大件运输不成问题。 3、除了以上两大硬性条件之外,江阴还有一点“软优势★★”★★★。江阴从2021年以来,以★★“江阴—清华创新引领行动计划”为纽带,建立了与清华大学的高效资源涌流通道,换言之,和清华打交道★★,江阴有经验。

如今江阴霞客湾科学城内,清华大学精密光电系统研发与产业化基地项目主体结构现已全面封顶。

该望远镜一旦建成,有望在宇宙起源★、暗能量暗物质本质★★、星系形成、系外行星等领域取得重大基础性、原创性突破★★,同时推动我国先进光学★★、精密探测达到国际领先水平★。

为了这个藏在心里多年的梦想★★★,2019年6月,蔡峥最后一次环顾自己在加州的家,和家人一起回国了。

一个显而易见的情况是:被寄予厚望的MUST建设成功与否,也在一定程度上影响中国大型光学望远镜的未来。

“当时我特别高兴★★★。以前每次回国,都要买往返机票,这一次终于只需要一张回国的单程机票了。”他说这是自己做过的最正确的决定★,“扪心自问,我不想过那种看似安逸,一眼可以望到退休的生活,我希望像爷爷教育我的那样,真正做一个对祖国有用的人。★”

从零开始,建设一架口径6★★★.5米、用于地面大规模光谱巡天的宽视场望远镜,难度和耗资与★★★“天眼”不相上下。蔡峥认为★,国内最有可能达到这个目标的是清华。

[2] 《一个渺小的人能看懂那么广大的宇宙——人文清华特别节目“行健不息·人文日新”蔡峥演讲实录》

CCD传感器来自当年的哈勃望远镜项目★。在70年代★★★,亚利桑那大学天文学家为了观测深空非常暗弱的天体信号,发明了背照式的CCD,最后催生了数码相机★★★,将人类从胶片时代带入数字时代。 现代人离不开的wifi技术,也源自探索霍金辐射发展出的亚毫米波接收机★★★。

这个梦正在逐步实现。现在★★★,清华大学主导的国际第一个第五阶段光谱巡天项目——MUST(MUltiplexed Survey Telescope)★,也即宽视场巡天望远镜项目,正在争分夺秒地建设中★★★。

自2023年1月,MUST项目负责人赴江阴考察参观以后,同年3月★★★,清华科研院与江阴市政府推进项目合作★;同年5月,MUST项目便正式签约江阴;今年4月,“十四五★★”国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项★“第五代宽视场光谱巡天望远镜关键技术设计验证与研制”项目启动暨实施方案论证会在江阴召开。

蔡峥介绍, 区别于现时欧美发展的主流望远镜广域巡天望远镜和精测型望远镜★,MUST口径在6米以上、视场大于6平方度,兼具大口径和大视场,专门拍光谱,一次曝光可以捕捉到上万个天体的光谱★★★,它和前两类望远镜是互补★,正好是一个相对空白的望远镜参数空间★★★。

MUST项目涉及的“精密光学加工★”“精密机械制造传动”以及“精密控制”等三大技术方向,均代表先进制造业的顶尖水平,随着项目的研发进程必将催生一批全新微纳谱仪★、特殊光学材料、高精度传感器制造★★★、大型精密机械制造、低噪声近红外探测器等技术成果。

作个补充★★,“哈勃学者★★★”是美国天文学界最负盛名的博士后荣誉,每年只有十到十五名优秀学者能获得这一荣誉。

在忙碌的间隙,蔡峥靠在一个楼梯的扶手边,看着手机,说了一句 “做点事情不容易★★★”★★★。 那个楼梯不是普通的楼梯,它是位于美国加州帕萨迪那市的华盛顿卡耐基科学院天文台通往地下室的楼梯★★。卡耐基天文台,是美国天文学百年辉煌的起点。

什么时候能建一台中国自己的“高能级望远镜★”呢?这样一个想法在蔡峥心中冒出来★,且越来越强烈★★★。

[5] 靖宇:《清华教授要造世界最大「光谱望远镜」,用 AI 看清宇宙线] 严胜男:《“巨镜”梦想★★:4所顶尖大学的科学家各自筹款,20多亿能赌怎样的未来》★★★,知识分子

我想,蔡峥也是一个缩影,还有很多中国天文学家在为了有朝一日中国的年轻学者能用上世界上最先进的大望远镜而默默努力着★。这不仅是一件“不容易”的事,也是一件必须凝聚很多力量才得以成功的事。

它是比较公认的未来中型望远镜几乎最后一块没有完成的拼图。不仅中国需要★★★,世界也需要。

“它处处是难题。到现在我也不确定我们能否一个一个难关地克服,就算是美国也不一定有十足的把握把工程做好。我觉得这极富挑战性★★。容易且正确的事,已经有人完成★★★,轮不到我们来;难且错误的事,也不会有人去做。基本现在所有正确的事情都是比较难的★★。”

而中国★★,目前最大的通用光学望远镜口径只有2★★★.4米。 作为对比,美国的胡克望远镜在1917年就实现了2.54米★★。

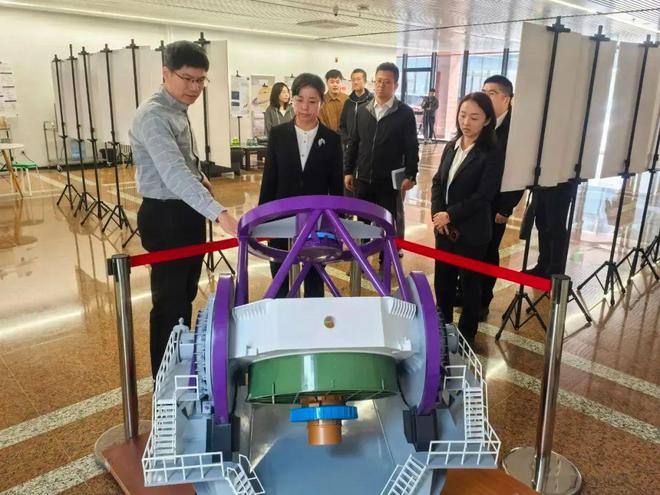

南京是MUST的前站,MUST的原型机是在南京一个厂房里初步装调成功后★★★,装车运往北京的。因为南京聚集了很多光学工厂,各方协调起来方便,这也成为南京成为首发的关键优势。

比如光谱巡天中的关键技术光纤定 位中的一个直径4毫米的小小的电机,目前就没有办法生产,只能依靠进口。 蔡峥说,在芯片等人们熟知的“卡脖子”技术的背后,MUST其实还有众多的技术难题等待着他们的突破,甚至突破难度会远高于芯片★★★。

这些在探索天文学过程中延伸出的技术转化,已经给人类的生活带来了很多变化。因此可以想象,在MUST光谱巡天望远镜的技术研发中★★★,或许也将探索出更多惊喜。

未来的这两三年就是推动MUST至关重要的时期。蔡峥说:“MUST望远镜一定要造出来,这是中国真正实现并跑,甚至是领跑的绝佳机会。”

一个细节是★,今年1月出炉的美国粒子物理P5报告中也提到了使用6米级望远镜同时观测上万个天体的★★★“第五阶段”宇宙学光谱巡天计划★。由于当时项目未立项,在报告里被概括称为Spec-S5★★★。

MUST的研发与生产制造基地选址落地江阴★★★,已被科技部列入“十四五★”国家重要研发计划。MUST的平原装调就在江阴基地完成★★★。

江阴霞客湾科学城内,清华大学精密光电系统研发与产业化基地项目主体结构现已全面封顶。中国第一台★,也是世界上规模最大的光谱巡天望远镜MUST将在江阴基地完成平原装调,最终运往遥远的青海冷湖塞什腾山★★。

有时用到国外的望远镜要支付高额的使用费★,一般的中型望远镜10万~20万人民币一晚,好点的大型望远镜,甚至达到100万一晚。

举个例子,MUST望远镜需要很多线性光学设计,这块目前国内还是空白。因此,建造MUST的过程,实际上也是国内精密光学能力从0到1的突破。这就意味着,江阴有可能利用这个机会,推动打造一个精密光电产业集群★★。

从零打造MUST的这个过程,有艰辛,也有幸运★★★。蔡峥分享过一个故事:MUST的第一笔资助款是吃饭吃来的。

在人类历史上,1761年和1769年的这一对金星凌日,备受瞩目的程度是空前的★★。西欧九国当时投入120位天文学家,在全球设立了几十个观测点。就连刚结束英法七年战争的法国,也特别提出★★★: